メンタルヘルス対策・ストレスチェック

1. 使用者の過労死防止義務と損害賠償責任

精神疾患の労災請求件数は2009年度に初めて千件を超えて高止まりしており、認定件数も最高水準に達しています。精神疾患事案の件数はいまや脳・心臓疾患事案よりも多くなりました。

労働基準監督署長が労働災害(労災)と認めたということは、使用者の災害補償責任が認められたということです。

労働基準法上の災害補償責任と民法上の損害賠償責任はその発生要件がイコールではありませんが、責任発生の基礎となる長時間労働やパワーハラスメントなどのストレス要因は共通していますから、労災認定がなされたことは使用者の損害賠償責任が肯定される可能性が高まったといえます。

労災申請と同様に、精神疾患・過労死事案において、使用者の労働時間管理等に問題があるとして、使用者の損害賠償責任を認めた裁判例が増加しています。パワハラが原因による事案も増えてきており、問題はますます深刻化しています。

労働者側から損害賠償請求をされた場合、労働紛争を解決するには、労使双方にエネルギーを消耗しますし、コストや時間もかかります。

そこで、使用者としては、人事労務管理の態様がどのような場合であれば労働災害(労災)と認められるのかを見極めなければなりません。

2. メンタルヘルスケア、過労死防止対策

使用者は、労働者の精神疾患や過労死が発生して損害賠償請求がなされた場合に被災者側の心情を汲みつつ適切な対応することも必要ですが、まずは労働者が健康に働くことができるよう予防策を講じる方が重要です。

そのために使用者は、メンタルヘルス不調や過労死を発生させないよう予防措置を講じ、病気になったら早期に治療を開始し、必要であれば休職して療養に専念してもらうことが必要です。これがリスクマネジメントにつながるのです。

弁護士佐久間大輔は、労働者の安全や健康を守るために企業として取るべき方策についての相談、健康をめぐる労使紛争の発生・拡大を防ぐ相談、労働者や職場の理解が得られる紛争対応に関する相談に応じます。事案によっては代理人として交渉や裁判の対応をすることもでき、ワンストップで相談を承ります。

詳しくは「メンタルヘルス対策リーガルサポートサービスの内容」をご覧ください。

3. ストレスチェック対応

事業者は、労働安全衛生法上、1年以内ごとに1回以上、定期に、ストレスチェックを実施することが義務づけられています。労働者50人未満の事業場については、当分の間努力義務とされています。

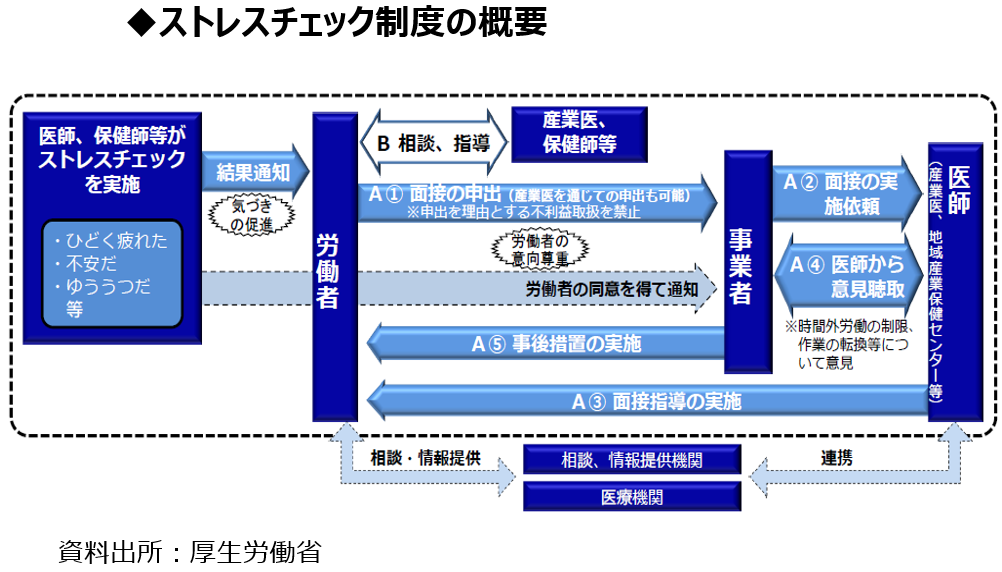

ストレスチェック制度は、次の流れで実施します。

- 医師、保健師、研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理士によるストレスチェックを実施する。

- ストレスチェック実施者から、ストレスチェック結果を労働者に通知させる。

- 高ストレス者から申し出を受けたら、医師(産業医、地域産業保健センター)による面接指導を実施する。

- 面接指導を実施した産業医から、労働者の健康を保持するために必要な措置について意見を聴取する。

- 医師の意見を勘案し、その必要があるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの就業上の措置を講じる。

労働者個人の就業上の措置と平行して、職場環境の改善と労働者全体の健康管理を図ることが重要です。

ストレスチェックを適正に実施することにより、メンタルヘルス不調をめぐる労働トラブルを防止することができます。

弁護士佐久間大輔は、ストレスチェック制度の対応に関するリーガルサポートサービスを提供しています。詳しくは「ストレスチェック対応リーガルサポートサービス」をご参照ください。

※弁護士佐久間大輔との間でメンタルヘルス対策サポート契約を締結された後に書式や規程を提供します。

[書式]

◆ストレスチェック制度導入に関するお知らせ

◆ストレスチェック実施事務にかかる秘密保持誓約書

◆ストレスチェック実施のご案内

◆ストレスチェック受検のお願い

◆ストレスチェック結果提供同意書(事業者宛)

◆ストレスチェック結果提供同意書(実施者宛)

◆医師による面接指導申出書

◆勤務状況報告書

◆面接指導結果提供同意書

◆就業上の配慮措置の決定に関するお知らせ

◆リスクアセスメント・チェックリスト(健康診断・面接指導)

[規程]

◆労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための規程

[企業研修]

ストレスチェック制度に関する企業研修は「労働安全衛生マネジメントの企業研修」をご覧ください。

[Q&A]

メンタルヘルス対策および過労死防止対策については、次のページをご覧ください。

>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止」

[サービス料]

リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。

>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料」

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料」